Por Julio Vega

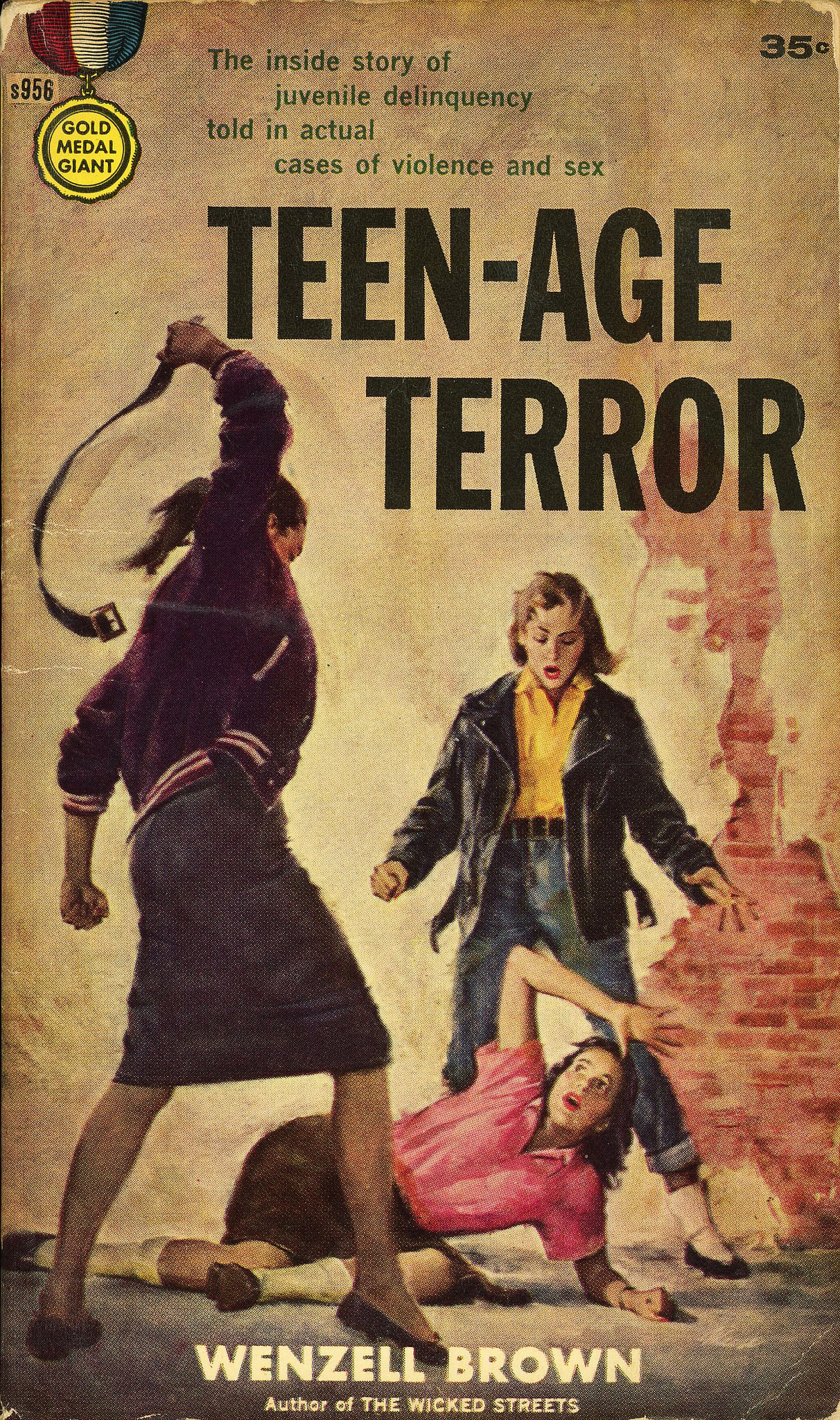

Quizás uno de los temores más grandes que pueda tener los padres es el hecho de que su hijo se vuelva un delincuente. Ciertamente ellos hacen todo lo posible para tener hijos respetuosos, productivos y valiosos para la sociedad. Y cada vez es más común adjudicarles la responsabilidad a los padres por los comportamientos antisociales de sus hijos, especialmente cuando más pequeños son. Incluso en algunas ciudades de los padres pueden recibir castigos o multas por los actos antisociales y vandálicos que realizan sus hijos (Dundes, 1994; Bessant y Hill, 1998).

Si bien, de forma popular creemos que el vínculo entre la crianza parental y la delincuencia juvenil es más que evidente, es necesario contar con evidencia científica que demuestre tal relación. Afortunadamente, Hoeve y sus colaboradores (2009) hicieron ésta tarea al analizar más de 200 estudios al respecto y resumir sus hallazgos en un interesante estudio meta-analítico que podemos encontrar forma gratuita en el Journal of Abnormal Child Psychology.

En su artículo, hablan sobre los estilos de crianza parental que propuso Baumrind (1971) y que seguramente ya conocen si han tomado alguna plática sobre crianza con prácticamente cualquier psicólogo. Baumrind nos habla de tres estilos de crianza: el permisivo (aquel padre o madre que deja que sus hijos hagan todo lo que quieran), el autoritario (aquellos padres que tienen exigencia y control cuasi-militar con sus hijos), y el democrático o autoritativo (aquel que concilia entre las exigencias que tiene como padre y las necesidades de sus hijos). Sin embargo, la crianza parental va más allá de esta simple tipología que alguna vez le platicaron y es una de las razones por las que me fascinó el artículo de Hoeve y sus colegas, ya que realiza un análisis más allá de las tipologías.

Hablar de estas tipologías es sencillo, imaginar cómo sería un padre según éstos estilos de crianza es pan comido. Pero si algo tiene la vida, es que odia la sencillez. En mí no muy larga experiencia implementando programas de prevención, he visto cómo consistentemente se les habla a los padres sobre estos estilos de crianza e invariablemente se les pide que traten de identificar cuál de ellos son. Precisamente en este punto es donde se complica la tarea, muchas veces los padres tienen ciertas características de varios estilos de crianza. Incluso a mí misma madre no sabría en cuál categoría ubicarla. Ahora bien, ¿Si son estilos de crianza bien estudiados, por qué se complica su aplicación? La respuesta sencilla, es porque la conducta humana es demasiado compleja. Es como pedirle a alguien que organice todo por colores básicos: Rojo, Amarillo o Azul. Quizás algunos objetos sean sencillos de ubicar, pero si de pronto tenemos algo Naranja, ¿Dónde lo ubicamos?

Hablar de estas tipologías es sencillo, imaginar cómo sería un padre según éstos estilos de crianza es pan comido. Pero si algo tiene la vida, es que odia la sencillez. En mí no muy larga experiencia implementando programas de prevención, he visto cómo consistentemente se les habla a los padres sobre estos estilos de crianza e invariablemente se les pide que traten de identificar cuál de ellos son. Precisamente en este punto es donde se complica la tarea, muchas veces los padres tienen ciertas características de varios estilos de crianza. Incluso a mí misma madre no sabría en cuál categoría ubicarla. Ahora bien, ¿Si son estilos de crianza bien estudiados, por qué se complica su aplicación? La respuesta sencilla, es porque la conducta humana es demasiado compleja. Es como pedirle a alguien que organice todo por colores básicos: Rojo, Amarillo o Azul. Quizás algunos objetos sean sencillos de ubicar, pero si de pronto tenemos algo Naranja, ¿Dónde lo ubicamos?

Una forma de analizar los estilos de crianza es haciendo una analogía, precisamente, con estos colores primarios. Veamos a estos estilos de crianza como los colores que se obtiene luego de combinar los colores básicos. En este sentido Hoeve y sus colegas encontraron dos “colores básicos” (dimensiones): el apoyo y el control. La combinación de las dos dimensiones básicas da como resultado las tipologías que creó Baumrind. Pero antes de explicar cómo se combinan explicaré como se conceptualizan están dimensiones.

El apoyo, que en algunos artículos encontrarán como calidez, sensibilidad, o aceptación, se refiere a las actitudes y comportamientos que tienen los padres al responder ante las necesidades de los hijos de forma cálida y afectiva. Esta dimensión es además unidimensional, es decir, va de cálido a frío, o de aceptación a rechazo. Es un continuo.

El control por otra parte, hace referencia a las exigencias o demandas de los padres hacía los hijos. No es unidimensional. Se puede clasificar según su orientación o por su forma de expresión. Según su orientación, puede ser un control orientado hacia las metas del hijo, siendo un padre que brinda información y estimula la respuesta de los hijos; o bien orientado hacia las metas de los padres, con una disciplina firme y restrictiva, aquella de que “aquí se hace lo que yo digo”. Según su forma de expresión puede ser un control conductual, donde se imponen reglas, se monitorea las actividades del hijo, se tiene una disciplina consistente; o bien un control psicológico, donde se usan el afecto y atención como formas de castigo para el hijo, como aquellos padres que ignoran a sus hijos o les “retiran” el afecto cuando están molestos con ellos. Es en este punto donde encontramos el vínculo entre la crianza y la delincuencia: las malas prácticas en el control conductual se ha relacionado efectivamente con problemas conductuales, y malas prácticas en el control psicológico con problemas emocionales.

Entonces, tal como les mencionaba con anterioridad, la combinación de éstas dimensiones, da como resultado las tipologías propuestas por Bamrind: un control y apoyo alto da como resultado el estilo de crianza democrático (el estilo de crianza que todo padre quisiera y debería procurar). Un control alto pero poco apoyo da como resultado el autoritario. Un apoyo alto pero bajo control resulta en un estilo permisivo. Y finalmente un bajo control y apoyo da como resultado un estilo de crianza negligente (una cuarta tipología que no siempre se enseña o se toma en cuenta). Lo anterior explica bien por qué algunos padres no pueden ser clasificados fácilmente en alguna de las tipologías de Baumrind, ya que algunos padres podrían estar en un nivel medio en algunas de las dimensiones. Pero entonces llegamos a la siguiente pregunta: ¿Cómo manifestar o poner en práctica conductas donde se demuestre ese control o apoyo? El estudio Hoeve y colaboradores resulta útil en este análisis.

Resulta que en éste estudio, Hoeve no sólo identifico los estilos y dimensiones que los componen, sino también aquellas conductas asociadas a esas dimensiones. Éstas conductas son varias, sin embargo, lo valioso es que identificó aquellas que están plenamente relacionadas con a la delincuencia. Del análisis se concluyó que en cuanto a la dimensión de apoyo, las conductas y malas prácticas que están relacionadas con la delincuencia, son la negligencia (no prestar atención al hijo, evitarlo), la hostilidad hacia los hijos (manifestar su ira contra ellos, hacerlos sentir como una molestia, una fuente de irritación o ser sarcástico con ellos), y el rechazo. Con respecto a la dimensión de control, una supervisión pobre (no saber qué hace o quien está), y demasiado control psicológico (usar la culpa como forma de control) y la sobreprotección también se asocia a problemas con la delincuencia. Otras conductas como el tener una disciplina consistente o una comunicación abierta con el hijo no tuvieron relación alguna o bien, su relación fue débil.

Otro hallazgo interesante es la interacción de estas prácticas con el sexo de los padres y de los hijos, ya que son más significativos cuando la relación se da del padre al hijo, o de la madre a la hija. Si tomamos en cuenta que la delincuencia juvenil es más frecuente en hombres, este hallazgo revela la importancia de la participación del padre en la crianza y no solo de la madre.

Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.

Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.

En resumen, podemos concluir que sí existe una intrincada relación entre la crianza y la delincuencia juvenil, y que está relacionada con la calidez y apoyo que brindan los padres, pero también con el control y monitoreo que tienen de sus hijos. Enseñándole a los padres a reforzar estas dos dimensiones y realizando estás prácticas (de una forma más sistematizada por supuesto), seguramente incidirá en disminuir las probabilidades de que los hijos se vuelvan delincuentes. Y es que no cabe duda de la posibilidad de utilizar esta relación para diseñar pláticas y programas que ayuden a los padres a mejorar ciertas habilidades parentales, que eviten que los hijos realicen actos delictivos. Pero mientras esto sucede, ya sabe qué hacer: sea cálido con su hijo, escúchelo, cuando le pida ayuda bríndesela, si no puede explíquele porque no puede, para que no lo interprete como un “no quiero”; y sobre todo: vigílelo. Conozca a sus amigos, qué le gusta, qué hace después de clases, con quién y dónde está. Seguramente sus hijos le agradecerán haber realizado estas pequeñas prácticas, y mejor aún, seguro intentarán ser como usted cuando tengan que criar a sus propios hijos.

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4 (1, Pt.2), 1-103 DOI: 10.1037/h0030372

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4 (1, Pt.2), 1-103 DOI: 10.1037/h0030372

Bessant, J., & Hil, R. (1998). Parenting on trial: state wards’ and governments’ accountability in australia Journal of Criminal Justice, 26 (2), 145-157 DOI: 10.1016/S0047-2352(97)00076-7

Dundes, L. (1994). Punishing parents to deter delinquency: A realistic remedy. American Journal of Police, 13 (4), 113-133

Hoeve, M., Dubas, J., Eichelsheim, V., van der Laan, P., Smeenk, W., & Gerris, J. (2009). The Relationship Between Parenting and Delinquency: A Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology., 37 (6), 749-775 DOI: 10.1007/s10802-009-9310-8

Quizás uno de los temores más grandes que pueda tener los padres es el hecho de que su hijo se vuelva un delincuente. Ciertamente ellos hacen todo lo posible para tener hijos respetuosos, productivos y valiosos para la sociedad. Y cada vez es más común adjudicarles la responsabilidad a los padres por los comportamientos antisociales de sus hijos, especialmente cuando más pequeños son. Incluso en algunas ciudades de los padres pueden recibir castigos o multas por los actos antisociales y vandálicos que realizan sus hijos (Dundes, 1994; Bessant y Hill, 1998).

Si bien, de forma popular creemos que el vínculo entre la crianza parental y la delincuencia juvenil es más que evidente, es necesario contar con evidencia científica que demuestre tal relación. Afortunadamente, Hoeve y sus colaboradores (2009) hicieron ésta tarea al analizar más de 200 estudios al respecto y resumir sus hallazgos en un interesante estudio meta-analítico que podemos encontrar forma gratuita en el Journal of Abnormal Child Psychology.

En su artículo, hablan sobre los estilos de crianza parental que propuso Baumrind (1971) y que seguramente ya conocen si han tomado alguna plática sobre crianza con prácticamente cualquier psicólogo. Baumrind nos habla de tres estilos de crianza: el permisivo (aquel padre o madre que deja que sus hijos hagan todo lo que quieran), el autoritario (aquellos padres que tienen exigencia y control cuasi-militar con sus hijos), y el democrático o autoritativo (aquel que concilia entre las exigencias que tiene como padre y las necesidades de sus hijos). Sin embargo, la crianza parental va más allá de esta simple tipología que alguna vez le platicaron y es una de las razones por las que me fascinó el artículo de Hoeve y sus colegas, ya que realiza un análisis más allá de las tipologías.

Hablar de estas tipologías es sencillo, imaginar cómo sería un padre según éstos estilos de crianza es pan comido. Pero si algo tiene la vida, es que odia la sencillez. En mí no muy larga experiencia implementando programas de prevención, he visto cómo consistentemente se les habla a los padres sobre estos estilos de crianza e invariablemente se les pide que traten de identificar cuál de ellos son. Precisamente en este punto es donde se complica la tarea, muchas veces los padres tienen ciertas características de varios estilos de crianza. Incluso a mí misma madre no sabría en cuál categoría ubicarla. Ahora bien, ¿Si son estilos de crianza bien estudiados, por qué se complica su aplicación? La respuesta sencilla, es porque la conducta humana es demasiado compleja. Es como pedirle a alguien que organice todo por colores básicos: Rojo, Amarillo o Azul. Quizás algunos objetos sean sencillos de ubicar, pero si de pronto tenemos algo Naranja, ¿Dónde lo ubicamos?

Hablar de estas tipologías es sencillo, imaginar cómo sería un padre según éstos estilos de crianza es pan comido. Pero si algo tiene la vida, es que odia la sencillez. En mí no muy larga experiencia implementando programas de prevención, he visto cómo consistentemente se les habla a los padres sobre estos estilos de crianza e invariablemente se les pide que traten de identificar cuál de ellos son. Precisamente en este punto es donde se complica la tarea, muchas veces los padres tienen ciertas características de varios estilos de crianza. Incluso a mí misma madre no sabría en cuál categoría ubicarla. Ahora bien, ¿Si son estilos de crianza bien estudiados, por qué se complica su aplicación? La respuesta sencilla, es porque la conducta humana es demasiado compleja. Es como pedirle a alguien que organice todo por colores básicos: Rojo, Amarillo o Azul. Quizás algunos objetos sean sencillos de ubicar, pero si de pronto tenemos algo Naranja, ¿Dónde lo ubicamos?Una forma de analizar los estilos de crianza es haciendo una analogía, precisamente, con estos colores primarios. Veamos a estos estilos de crianza como los colores que se obtiene luego de combinar los colores básicos. En este sentido Hoeve y sus colegas encontraron dos “colores básicos” (dimensiones): el apoyo y el control. La combinación de las dos dimensiones básicas da como resultado las tipologías que creó Baumrind. Pero antes de explicar cómo se combinan explicaré como se conceptualizan están dimensiones.

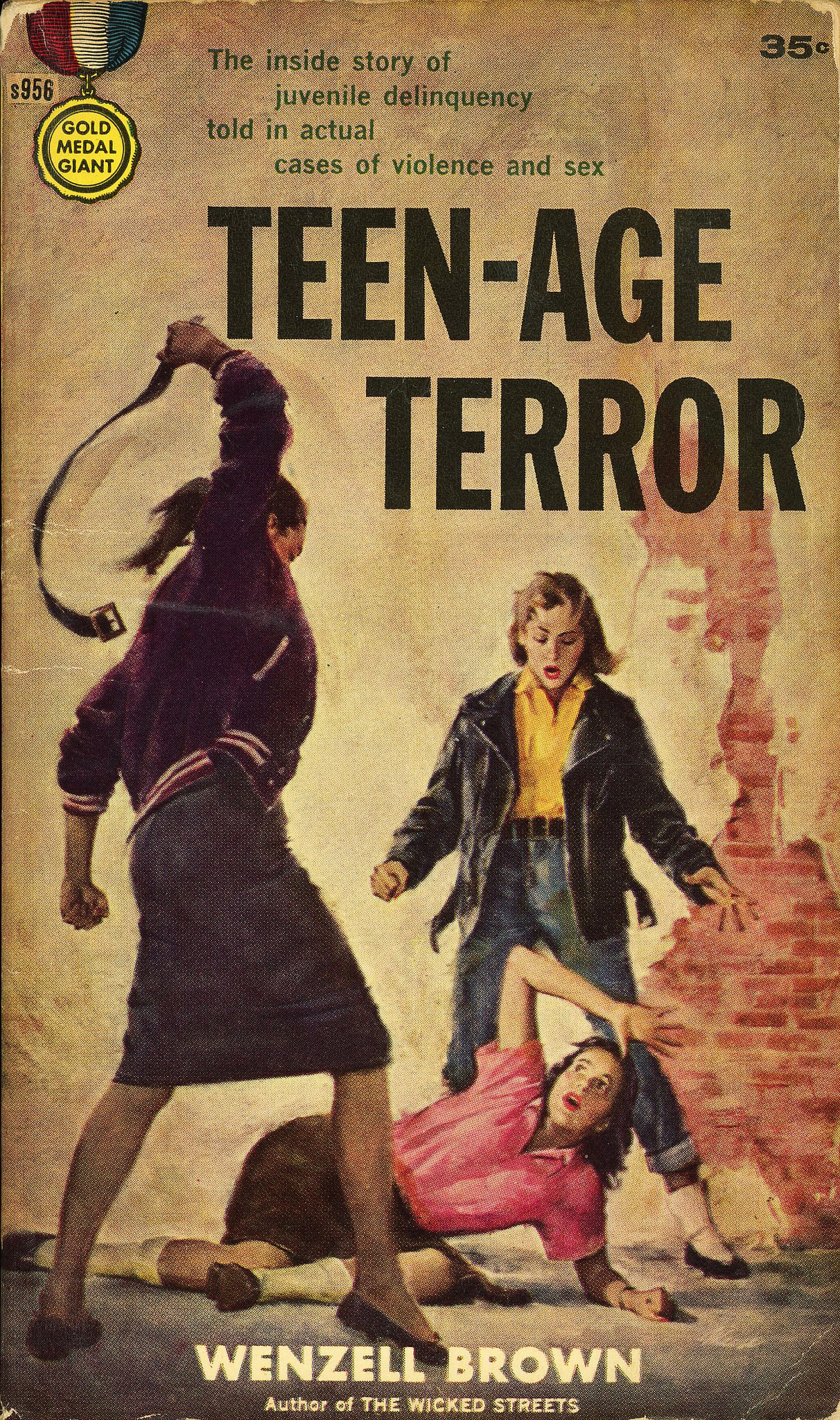

El apoyo, que en algunos artículos encontrarán como calidez, sensibilidad, o aceptación, se refiere a las actitudes y comportamientos que tienen los padres al responder ante las necesidades de los hijos de forma cálida y afectiva. Esta dimensión es además unidimensional, es decir, va de cálido a frío, o de aceptación a rechazo. Es un continuo.

El control por otra parte, hace referencia a las exigencias o demandas de los padres hacía los hijos. No es unidimensional. Se puede clasificar según su orientación o por su forma de expresión. Según su orientación, puede ser un control orientado hacia las metas del hijo, siendo un padre que brinda información y estimula la respuesta de los hijos; o bien orientado hacia las metas de los padres, con una disciplina firme y restrictiva, aquella de que “aquí se hace lo que yo digo”. Según su forma de expresión puede ser un control conductual, donde se imponen reglas, se monitorea las actividades del hijo, se tiene una disciplina consistente; o bien un control psicológico, donde se usan el afecto y atención como formas de castigo para el hijo, como aquellos padres que ignoran a sus hijos o les “retiran” el afecto cuando están molestos con ellos. Es en este punto donde encontramos el vínculo entre la crianza y la delincuencia: las malas prácticas en el control conductual se ha relacionado efectivamente con problemas conductuales, y malas prácticas en el control psicológico con problemas emocionales.

|

| Figura 1. Dimensiones de Crianza Parental (Elaboración propia). |

Entonces, tal como les mencionaba con anterioridad, la combinación de éstas dimensiones, da como resultado las tipologías propuestas por Bamrind: un control y apoyo alto da como resultado el estilo de crianza democrático (el estilo de crianza que todo padre quisiera y debería procurar). Un control alto pero poco apoyo da como resultado el autoritario. Un apoyo alto pero bajo control resulta en un estilo permisivo. Y finalmente un bajo control y apoyo da como resultado un estilo de crianza negligente (una cuarta tipología que no siempre se enseña o se toma en cuenta). Lo anterior explica bien por qué algunos padres no pueden ser clasificados fácilmente en alguna de las tipologías de Baumrind, ya que algunos padres podrían estar en un nivel medio en algunas de las dimensiones. Pero entonces llegamos a la siguiente pregunta: ¿Cómo manifestar o poner en práctica conductas donde se demuestre ese control o apoyo? El estudio Hoeve y colaboradores resulta útil en este análisis.

|

| Tabla 1. Estilos de crianza resultantes de la combinación de las dimensiones de apoyo y control (Elaboración propia). |

Otro hallazgo interesante es la interacción de estas prácticas con el sexo de los padres y de los hijos, ya que son más significativos cuando la relación se da del padre al hijo, o de la madre a la hija. Si tomamos en cuenta que la delincuencia juvenil es más frecuente en hombres, este hallazgo revela la importancia de la participación del padre en la crianza y no solo de la madre.

Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.

Estos resultados son sumamente valiosos tanto para la prevención como con la intervención en la delincuencia juvenil. Podemos utilizarlos al diseñar programas de prevención orientados a desarrollar habilidades adecuadas de crianza parental. Técnicamente estos proyectos estarían basados en enseñarle a los padres dos cosas: 1) la importancia de escuchar y responder ante las necesidades de los hijos: ser un apoyo cuando lo necesite, y saber que cuenta con los padres; y 2) monitorear a los hijos: supervisar qué hace, cómo le va en la escuela, con quién se lleva, a dónde va. Esto último, tanto activamente (preguntando y averiguando deliberadamente) como pasivamente (escuchando cuando el hijo platica de lo que hace, de sus amigos, a dónde va o fue, etc.). Y por supuesto, sin olvidar la importancia de involucrar no solo a las madres en el proceso, sino también a los padres.En resumen, podemos concluir que sí existe una intrincada relación entre la crianza y la delincuencia juvenil, y que está relacionada con la calidez y apoyo que brindan los padres, pero también con el control y monitoreo que tienen de sus hijos. Enseñándole a los padres a reforzar estas dos dimensiones y realizando estás prácticas (de una forma más sistematizada por supuesto), seguramente incidirá en disminuir las probabilidades de que los hijos se vuelvan delincuentes. Y es que no cabe duda de la posibilidad de utilizar esta relación para diseñar pláticas y programas que ayuden a los padres a mejorar ciertas habilidades parentales, que eviten que los hijos realicen actos delictivos. Pero mientras esto sucede, ya sabe qué hacer: sea cálido con su hijo, escúchelo, cuando le pida ayuda bríndesela, si no puede explíquele porque no puede, para que no lo interprete como un “no quiero”; y sobre todo: vigílelo. Conozca a sus amigos, qué le gusta, qué hace después de clases, con quién y dónde está. Seguramente sus hijos le agradecerán haber realizado estas pequeñas prácticas, y mejor aún, seguro intentarán ser como usted cuando tengan que criar a sus propios hijos.

Referencias

Bessant, J., & Hil, R. (1998). Parenting on trial: state wards’ and governments’ accountability in australia Journal of Criminal Justice, 26 (2), 145-157 DOI: 10.1016/S0047-2352(97)00076-7

Dundes, L. (1994). Punishing parents to deter delinquency: A realistic remedy. American Journal of Police, 13 (4), 113-133

Hoeve, M., Dubas, J., Eichelsheim, V., van der Laan, P., Smeenk, W., & Gerris, J. (2009). The Relationship Between Parenting and Delinquency: A Meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology., 37 (6), 749-775 DOI: 10.1007/s10802-009-9310-8

Comentarios

Publicar un comentario