Mostrando entradas con la etiqueta México. Mostrar todas las entradas

La discriminación en Yucatán: Una radiografía

En Enero del presente año (2015), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió una edición especial con los resultados de la Encuesta Estatal sobre Discriminación, la cual es la primera en su tipo en el estado. Se llevó a cabo en dos etapas: la primera en los municipios del interior del estado y la segunda en las colonias y comisarías de la ciudad.

La investigación tuvo como objetivo la medición de las nociones y percepciones de Derechos Humanos y Discriminación en el Estado. Para llevarla a cabo, se utilizó un cuestionario de 23 items, basado en el inventario de actitudes sociales de Eysenck. El instrumento se centró en buscar la percepción sobre la ausencia o presencia de discriminación contra grupos vulnerables. La encuesta fue aplicada a 627 personas en los municipios del interior del estado y a 264 en Mérida, incluidas sus comisarias.

Para finalidad de la encuesta, la discriminación se consideró como:

Entre los resultados más destacados de la encuesta, encontramos que la población Yucateca, percibe como alto el nivel de discriminación en el estado y que a su vez, este tipo de conductas y pensamientos han aumentado en los últimos 10 años, sin embargo, este es menor en comparación el resto de la república; resulta importante destacar, que son los mismos encuestados los que señalan al ciudadano como un agente capaz de realizar acciones para disminuir la discriminación.

Entre las principales características que reportan los yucatecos como factores de vulnerabilidad en las persona para ser víctima de discriminación, se encuentran:

Tomando en cuenta lo señalado en esta encuesta y comparándolo con lo presentado en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2011 por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (2011), ambas encuestas reflejan los mismos grupos vulnerables:

Una de las diferencias más notables entre la Encuesta Estatal de Discriminación de Yucatán y la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, se presenta en la población migrante, pues los yucatecos señalan no percibir discriminación hacia ellos, sin embargo, en otros lugares del país esta percepción aumenta y se refleja en el desempleo y la dificultad para legalizar su estadía en el país.

Los datos emitidos en la Encuesta Estatal de Discriminación, no deben ser tomados solamente como números, pues cada yucateco debería tomar conciencia sobre sus propias conductas de discriminación, pues son un reflejo de la realidad cambiante que Yucatán está experimentando, en la que se percibe el incremento (aunque paulatino) de pensamientos y conductas que promueven la discriminación y en algunas ocasiones violencia contra grupos vulnerables. Este tipo de investigación, es un llamado a las autoridades, para invertir en la promoción de una cultura de aceptación, tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos del estado, pues la convivencia y la cohesión social, son uno de los principales pivotes para mantener bajos los índices de inseguridad en la entidad.

Para finalizar, es importante reflexionar sobre lo señalado por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (2011):

Por lo tanto, todos somos responsables de promover una sociedad en la que las diferencias no sean el foco de atención en temas de convivencia, por el contrario, deben ser nuestras similitudes las que nos motiven a trabajar como sociedad para lograr una sana convivencia y cultura de la paz en cada uno de los rincones de Yucatán y de México.

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. (2015). Encuesta Estatal de Discriminación. Sentido Humano: Número Especial., 10-31

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. (2015). Encuesta Estatal de Discriminación. Sentido Humano: Número Especial., 10-31

Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. (2011). Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México. Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación: México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Hablantes de lengua indígena en México. Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P

La investigación tuvo como objetivo la medición de las nociones y percepciones de Derechos Humanos y Discriminación en el Estado. Para llevarla a cabo, se utilizó un cuestionario de 23 items, basado en el inventario de actitudes sociales de Eysenck. El instrumento se centró en buscar la percepción sobre la ausencia o presencia de discriminación contra grupos vulnerables. La encuesta fue aplicada a 627 personas en los municipios del interior del estado y a 264 en Mérida, incluidas sus comisarias.

Para finalidad de la encuesta, la discriminación se consideró como:

"Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción y omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objetivo o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos de origen étnico o nacional, sexo, color de piel, cultura, género, edad, discapacidades, la condición social, económica, salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua o idioma, opiniones, preferencia sexual, identificación o filiación política, estado civil, situación familiar y responsabilidades penales, antecedentes penales o cualquier otro motivo" (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 2015)

Entre los resultados más destacados de la encuesta, encontramos que la población Yucateca, percibe como alto el nivel de discriminación en el estado y que a su vez, este tipo de conductas y pensamientos han aumentado en los últimos 10 años, sin embargo, este es menor en comparación el resto de la república; resulta importante destacar, que son los mismos encuestados los que señalan al ciudadano como un agente capaz de realizar acciones para disminuir la discriminación.

Entre las principales características que reportan los yucatecos como factores de vulnerabilidad en las persona para ser víctima de discriminación, se encuentran:

- El color de la piel. Las personas con piel morena son percibidas como más discriminadas que las que tiene piel blanca. Según lo señalado en la encuesta, esta característica física, es uno de los factores más importantes para sufrir de discriminación.

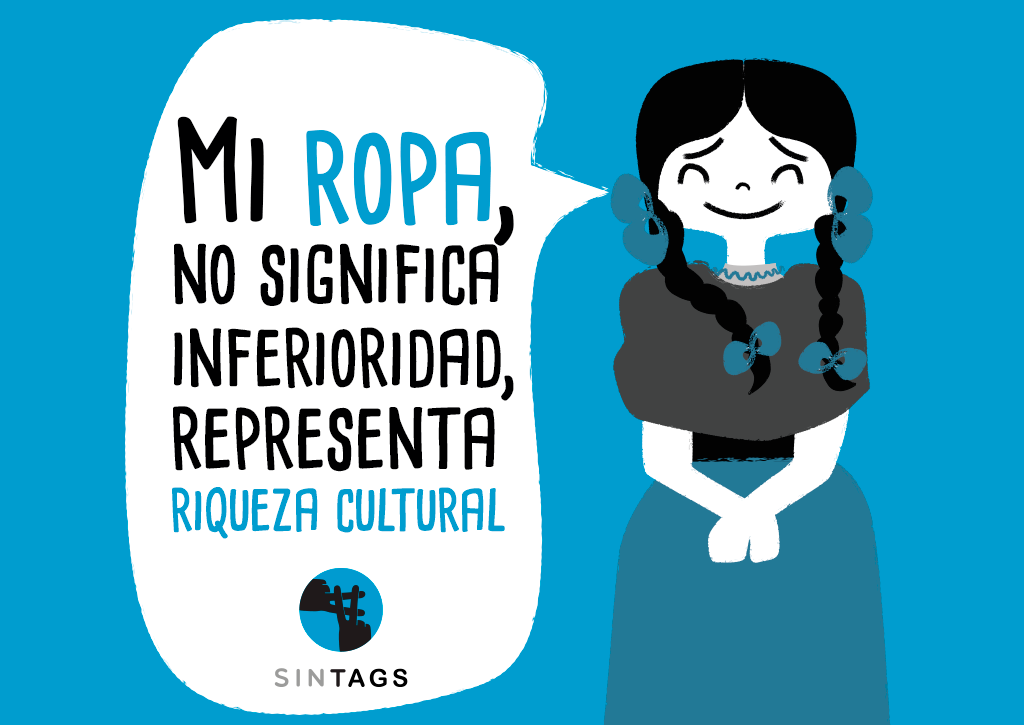

- Ser indígena y hablar maya, aunque en Yucatán, del 15% al 30% de la población de la entidad habla la maya como lengua materna (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011).

- Los yucatecos no consideran que se discrimine por ser extranjero, sin embargo, cuando se cuestiona sobre ser mexicano pero venir de otra ciudad, la diferencia entre aquellos que creen que existe discriminación y aquellos que dicen que no, es muy baja, lo que sugiere una tendencia a ser más abiertos a recibir personas que viene fuera del país, en comparación a aquellos que son nacionales.

- Con relación a las mujeres, la mayoría de los encuestados señalo que el ser del sexo femenino es un motivo de discriminación, al igual que ser niña.

- En relación con la edad, ser joven y ser un adulto mayor son otros de los motivos por el que las personas son discriminadas.

- El ser ama de casa y trabajar en el hogar, son otro factor importante

- La mayoría de las personas contestaron que ser homosexual o bisexual es motivo de discriminación, situación que ocupa el tercer lugar entre las condiciones que vulneran a las personas.

- Otro motivo es ser una persona con discapacidad o tener VIH/SIDA. Esta última característica, ocupa el según lugar entre las principales condiciones que provocan discriminación.

- Pertenecer a una subcultura juvenil y adoptar rasgos de vestimenta de dicho grupo.

- Ser pobre, es otra condición de vida que los yucatecos perciben como factor que promueve la discriminación.

- Ser de una religión determinada, puede ser otro motivo para ser discriminado.

Tomando en cuenta lo señalado en esta encuesta y comparándolo con lo presentado en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2011 por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (2011), ambas encuestas reflejan los mismos grupos vulnerables:

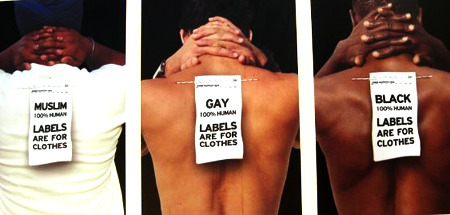

- Personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual.

- Pertenecientes a grupos étnicos.

- Los jóvenes, sobre todos aquellos de escasos recursos o que presentan afiliaciones con subculturas juveniles plenamente identificables por su vestimenta.

- Las minorías religiosas, sobre todo las diferentes a la católica que es predominante en el país.

- Mujeres, sobre todo en relación a las oportunidades de empleo y lo relacionado con la seguridad y violencia. De forma particular, las mujeres que son amas de casa; en ambas encuestas son percibidas como vulnerables pues la falta de un sueldo las hace más propensas a ser víctimas de discriminación y violencia.

- Niños en situación de maltrato intrafamiliar o que sufren de acoso escolar.

- Adultos mayores, que intentan buscar empleo después de los 60 años, pues sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades.

- En cuanto a la población que tiene alguna discapacidad, comparten con los adultos mayores la falta de oportunidades para encontrar un empleo que sustente sus gastos.

Una de las diferencias más notables entre la Encuesta Estatal de Discriminación de Yucatán y la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, se presenta en la población migrante, pues los yucatecos señalan no percibir discriminación hacia ellos, sin embargo, en otros lugares del país esta percepción aumenta y se refleja en el desempleo y la dificultad para legalizar su estadía en el país.

Los datos emitidos en la Encuesta Estatal de Discriminación, no deben ser tomados solamente como números, pues cada yucateco debería tomar conciencia sobre sus propias conductas de discriminación, pues son un reflejo de la realidad cambiante que Yucatán está experimentando, en la que se percibe el incremento (aunque paulatino) de pensamientos y conductas que promueven la discriminación y en algunas ocasiones violencia contra grupos vulnerables. Este tipo de investigación, es un llamado a las autoridades, para invertir en la promoción de una cultura de aceptación, tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos del estado, pues la convivencia y la cohesión social, son uno de los principales pivotes para mantener bajos los índices de inseguridad en la entidad.

Para finalizar, es importante reflexionar sobre lo señalado por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (2011):

“Necesitamos reconocer que México es un maravilloso rompecabezas en sudiversidad de etnias, de culturas, de edades, de formas de pensar, de expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. Y que el rompecabezas nacional estará incompleto si a alguien se le deja fuera; estará dañado si a una sola de sus piezas se le hiere en su dignidad”.

Por lo tanto, todos somos responsables de promover una sociedad en la que las diferencias no sean el foco de atención en temas de convivencia, por el contrario, deben ser nuestras similitudes las que nos motiven a trabajar como sociedad para lograr una sana convivencia y cultura de la paz en cada uno de los rincones de Yucatán y de México.

Referencias

Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. (2011). Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México. Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación: México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2011). Hablantes de lengua indígena en México. Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P

sábado, 18 de abril de 2015

Por Unknown

Violación y Relaciones de poder: la violación que deja de ser un acto sexual para convertirse en un acto de poder (II)

.jpg)

La violación teóricamente es considerada como:

“Cualquier hecho que sobrepase los límites corporales y psicológicos de la persona. Es una acción forzada en la cual hay penetración vaginal, anal u oral del pene o cualquier otro sustituto del mismo, con carencia de consentimiento. Este tipo de violencia da como resultado un rompimiento de equilibrio físico, emocional, social y sexual del individuo (González, 1997 citado en Tzompantzi, 2007: 16)”.

La violación es un producto de las expresiones de la sociedad sexista que conceptualiza a la mujer como un ser inferior, incapaz de llevar a cabo las actividades que el patriarcado ha definido para hombres y, por ello, se le concibe como objeto sexual y blanco de violencia.

Para analizar las causas y las razones de la violencia es importante tener en cuenta los tres elementos que la conforman el agresor, la víctimas y la relación entre ambos.

Según Groth y Birnbaum (1980, citados en Tzompantzi, 2007), se distinguen tres componentes motivacionales que se pueden encontrar en la violación:

1) La violación por ira: En este tipo de violación, la sexualidad se ha vuelto un medio para expresar y descargar sentimientos. El agresor no busca satisfacción sexual, busca lastimar, castigar y humillar a su víctima, y ve a la sexualidad como arma para cometer su crimen. (Groth y Birnbaum, 1980 citados en Tzompantzi, 2007: 18)

2) La violación por poder: Su principal característica es que, el poder parece ser el factor dominante que motiva al victimario. En estos asaltos, el intento del victimario no es lastimar a la víctima sino poseerla. La sexualidad se vuelve un medio de satisfacción para los sentimientos principales de insuficiencia y sirve para expresar poder, fuerza, control, autoridad e identidad. Existe una necesidad desesperante de parte del victimario para asegurarse a sí mismo sobre su capacidad como hombre, la violación le permite sentirse fuerte, poderoso y que tiene el control sobre alguien más (Groth y Birnbaum, 1980 citados en Tzompantzi, 2007:18).

3) La violación sádica: Aquí se encuentra que, tanto la sexualidad como la violencia están fusionadas en una experiencia psicológica conocida como sadismo. La violencia se vuelve erotizada, y el victimario encuentra la deliberada e intencionada violencia sexual intensamente excitante y gratificante. En algunos casos, el victimario es un individuo que no puede alcanzar una supuesta satisfacción a menos que su víctima se resista físicamente. En casos extremos, podría matar a su víctima y mutilar su cuerpo. (Groth y Birnbaum, 1980 citados en Tzompantzi, 2007: 19).

Como se observa, en cualquiera de los tipos de violación mencionados, se encuentra inmiscuido el uso del poder como eje principal para someter y controlar. Tales comportamientos pueden adoptar cuatro modalidades básicas: las agresiones sexuales por desconocidos, las que cometen algunos individuos sobre víctimas a las que conocen, las que se producen en el marco de relación de pareja (matrimonios, parejas de hecho, novios) y las agresiones sexuales realizadas en grupo.

Las diferencias entre las modalidades antes mencionadas pueden resumirse de la siguiente manera: “1) marco relacional o de interacción en que se produce la agresión ( si existen o no conocimiento y relación previas entre la víctima y el agresor); 2) la gravedad que puede tener para la víctima de una u otra modalidad de agresión, y 3) la etiología de cada tipo de agresión sexual y el nivel de riesgo de futuras agresiones en función de las diversas categorías mencionadas (Echeburúa, 2010: 123).

La violación sexual por un conocido, guarda relación directa con los roles de género en la sociedad patriarcal, pues las normas de género para las mujeres incluyen sumisión, respeto a la autoridad masculina, dependencia, virginidad y fidelidad; en tanto que para los hombres, las normas se relacionan con el poder, control e interdependencia, no mostrar emociones, correr riesgos, recurrir a la violencia para resolver conflictos, iniciar la actividad sexual y tener relaciones con varias personas. (Schuller, 2005 citado en Tzompantzi, 2007: 21).

La agresión en el contexto de las relaciones de pareja viene condicionada y fenomenológicamente definida por la existencia de una previa relación de intimidad entre el agresor y la víctima (Echeburúa, 2010: 139). Las agresiones sexuales en grupo se tratan de un fenómeno prioritariamente urbano y correspondería a una de cada tres agresiones sexuales juveniles denunciadas. El porcentaje de episodios en que se consuma la violación cuando se trata de una agresión grupal es claramente superior (más del 80% de los casos) que cuando se trata de agresores aislados (en que la agresión se completa en torno al 50 % de las ocasiones)” (Echeburúa, 2010: 140-141).

Las relaciones de poder en el delito de Violación

“La violación no es un acto sexual sino un acto de poder, de dominación” (Pérez, 2002). Desde hace varios años atrás, la historia oficial la escriben los que tienen el poder y generan explicación de la realidad basada en su posición dominante, de esta forma, los hombres han escrito sobre las mujeres, los adultos sobre los niños, los pueblos ricos sobre los pobres, los opresores sobre los oprimidos; en este sentido, la opinión de quien no tiene poder suele ser silenciada. La historia de la agresiones sexuales es una historia de olvido y silencio, de una realidad negada tanto individual como colectivamente.

Como ya mencioné, la mayoría de los agresores sexuales condenados son varones (alrededor del 90%) y tienen como víctimas principales a mujeres jóvenes. En todos estos casos existen diferentes tipos de poder, así se puede hablar de un poder real o personal, y otro tipo de poder, que denominaremos poder sobre algo este supuesto poder es característico de los maltratadores, pero nunca suelen tenerlo tanto como quisieran. (Jayne, 2002).

El poder supuesto consiste en ganar, en llevar la razón, en dominar sobre las personas, lugares y cosas (poder de control, poder político, poder social). El poder personal es aquel que permite tomar decisiones y emprender acciones sin culpar a los demás y sin hacerlos responsables de nuestros actos, Jayne (2002) propone que la violencia es la última expresión de poder. El poder se refleja en el uso del lenguaje, quizá sea un simple capricho de este pero está ya establecido en el pensamiento general que el agresor es masculino y víctima femenino, y más curioso aún, es que el término agresor dispone de su forma femenina, sin embargo, el término víctima solo parece tener forma femenina.

La sexualidad es tomada como instrumento de poder e ira por parte de los hombres. Los hombres son los poseedores universales de las mujeres, ellos pueden y deben apropiarse sexualmente de las mujeres con el fin de demostrarse a sí mismos y a los otros hombres su virilidad. (González, 2001 citado en Tzompantzi, 2007). Bobbio (1989) habla de una interpretación relacional del poder, en la cual, por poder se debe entender como una relación entre dos sujetos, en la cual el primero obtiene del segundo un comportamiento que de otra manera no habría realizado. Lo anterior bien podría ser una definición de la violación si agregáramos el componente sexual, es por esta razón que se habla de las relaciones de poder como parte fundamental del delito de violación.

De igual forma que Bobbio propone, Haugaard (2010) y los seguidores de Weber, en especial Dahl y Lukes reafirman: el poder como dominación, en tanto que el «poder» constituye la capacidad de A para hacer que B haga algo que de otra forma no haría. El discurso del hombre que maltrata a las mujeres y las domina está direccionado hacia su propia persona. Continuamente piensa en cuanto poder tienen los demás en comparación con él y “convierte su deseo de poder en el motivo primario de su comportamiento ofensivo” (Jayne, 2002).

Pero, ¿cómo son las relaciones de poder? Tras aseverar que más de una veintena de rasgos distintivos de la relación de poder pueden encontrarse en la literatura especializada, Jiménez (2006: p. 24) alude particularmente a seis:

1. Es una relación dialéctica.

2. Es una relación probabilística.

3. Es una relación de dependencia.

4. Es una relación asimétrica.

5. Es una relación condicionada por la situación.

6. Es una relación causal.

Cuando Jiménez (2006: 24) menciona que las relaciones de poder son relaciones dialécticas, hace referencia a que “entre A y B debe existir algún tipo de interdependencia, vínculo, conexión o interacción reales”. El mismo autor, realiza esta especificación con la finalidad de excluir la posibilidad de que existan relaciones de poder entre agentes “ultraterrenos” o sobrenaturales.

Ahora bien, la interacción en las relaciones de poder deben ser, de alguna forma, acciones realizadas por los actores que ejercen el poder “provoquen” acciones en otros sobre los cuales es ejercido. Esta idea se acerca mucho a la noción de causalidad.

Foucault crea una distinción entre las relaciones de poder y las meras relaciones físicas de coacción: “la esclavitud no es una relación de poder cuando la persona está encadenada, sino justamente cuando puede desplazarse y en última instancia escapar” (1988:16). Existe cierta discusión sobre si la condición asimétrica o desigual de las relaciones de poder es absoluta o relativa, y entre sí, es inmutable o transformable.

Para Jiménez (2006: 25), “entre A y B hay una relativa desigualdad, del tipo que fuere. Lo que no excluye que, pasado el tiempo, o en otro escenario diferente, sea B el que ocupe la posición de A y sea distinta esa asimetría”. Lo que nos remite a los casos en que se argumenta que una persona que fue víctima de violación o abuso sexual durante su infancia tiene una mayor probabilidad de convertirse en agresor sexual en la edad adulta.

Referencias

Bobbio, N. (1989). Estado, Gobierno y Sociedad. México: Fondo de Cultura y Económica.

Echeburúa, E. y. (2010). ¿Por qué víctima es femenino y agresor masculino? La violencia contra la

pareja y las agresiones sexuales. Madrid: Psicología Pirámide.

Jayne, P. (2002). Mujeres que sufren demasiado. Barcelona: Urano.

Jiménez B., F. (2006). Perspectivas teóricas y definicionales sobre el poder y la autoridad. En

Jiménez B., F. (Coord.). (2006). Psicología de las relaciones de autoridad y de poder.

Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Perez, F. (2002). Violador, un poder infame sobre las mujeres. Barcelona: Belocava.

Tzompantzi, M. (2007). La opinión de los hombres con respecto al fenómeno de la violación sexual

de las mujeres. (Tesis de Licenciatura) Universidad Nacional Autónoma de México.

sábado, 21 de marzo de 2015

Por Unknown

.jpg)